この記事では、ズバリお酒の免税範囲についてまとめました。

海外から日本へお酒を持ち込むとき、免税範囲を超えると、追加でお金がかかります。

一般の海外旅行者が、日本へ帰国する際、どれくらいの量から税金がかかるのでしょうか?

目次

日本入国時の関税制度と、お酒持ち込みの免税範囲について

この記事を見ている年齢のあなたなら、昔、社会の授業で習ったことがあるかと思いますが、通常、お酒が越境する際には、関税と呼ばれる税金がかかります。

学校で習ったことを忘れたころに、実践の機会が訪れるので、大体忘れていますよね。

次でおさらいしましょう。

国をまたいで持ち込む品物には、税金がかかることがあります

関税についての説明は割愛しますが、国によって、関税のかかる品目や税率が異なることを覚えておきましょう。

また、課税対象品であっても、税金がかかる場合と、かからない場合があります。

個人的な用途に限り、それぞれの品物に対して、一人当たり一定量まで、免税範囲が設定されているからです。

免税範囲を超えない限り、また、違法物品でない限り、何を日本に持って帰っても、個人の自由です。

うっかり、持ち込み制限を超過していた、などということがないよう、次の項で確認しましょう。

お酒を持ち込むときの免税範囲について

ここでは、お酒の免税範囲について解説します。 次の写真を見てみましょう。

海外旅行に慣れ親しんだ人なら、これが何かすぐにわかりますよね。

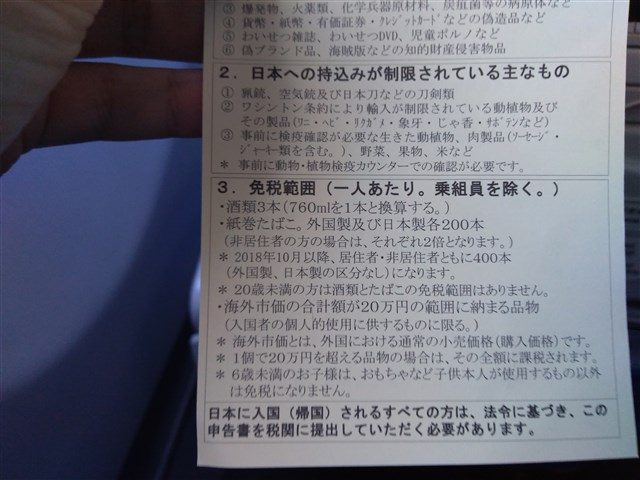

日本への帰国時、税関へと提出する税申告書です。 お酒についての記述は、次の通りです。

3. 免税範囲(一人あたり。乗組員を除く。)

酒類3本(760mlを1本と換算する。)

760mlというと、だいたいワイン1本分相当です。

ウイスキーやスピリッツも、おおよそ700mlが基準なので、ビン入りの飲み物は、3本まで非課税と見ておけば、ひとまず安心でしょう。

問題は、この免税範囲、本数ではなく、容量が基準だという点です。

ビールや紹興酒、白酒に老酒、人参酒やハブ酒などなど、東西様々なアルコール飲料がありますが、国際規格にのっとった容量を採用したものばかりではないので、当然、それぞれの容量も異なってきます。

350mlのビールが3缶に、300mlのリキュールが1本、紹興酒500ml1本、ついでに買ったハーブ酒500mlが1本……などという状況になってくると、何がなんだかわからなくなること間違いありません。

免税となる具体的なケース※下の写真は課税される例です※

実際問題、異なる種類のお酒を扱うために、容量ベースで免税範囲があるのでしょうが、それにしても計算があやふやで面倒です。

そこで、税関職員から聞いた情報をもとに、じっくり整理してみることにしました。

缶ビールの場合、6本はセーフ。それでは7本は?税関職員に聞いてみた

さて、760ml×3ということは、素直に計算すると、2,280mlです。

350mlの缶ビールを例に挙げると、6本までなら2,100mlで、明確に非課税ですが、7本になると、2,450mlとなり、若干オーバーします。

500mlの紹興酒だと、4本までなら範囲内ですが、5本だと超過します。

私の場合、上のように、少しでも容量を超過したら1本分の税金が課せられると思っていましたが、空港で聞いてみたところ、考え方が微妙に違うようです。

まずは、次の表を見てみましょう。

(1) 簡易な税率が適用されるもの

品名 税率 (1) ウイスキー及びブランデー 600円/リットル (2) ラム、ジン、ウォッカ 400円/リットル (3) リキュール、焼酎など 300円/リットル (4) その他(ワイン、ビールなど) 200円/リットル 紙巻たばこ 12.5円/1本(注) その他の品物 15%

ビールの例で考えてみましょう。税率は1リットルあたり200円です。

350mlのビールが7缶だとすると、容量は2,450mlとなり、基準となる2,280mlを超過します。

このため、一見免税範囲を超えているように思えますが、これについて税関職員に直接聞いたところ、課税対象は、あくまでも免税範囲を超過した部分にだけ適用されるそうです。

つまり、【2,450ml - 2,280ml = 170ml】となり、課税対象の1リットルに満たないため、 本数制限を超過したと思っていたビールの7本目は、課税対象とならないのです。

課税対象の容量が、課税金額に満たないため、非課税ということですね。

※2019/7/6追記、別の日、別の空港で尋ねてみたところ、上記例でも課税対象とのことでした。職員ごとに見解が異なる可能性もあるので、出発前に税関に立ち寄るのが一番確実です。

旅行前に税関に免税範囲を確認しましょう

「なるほど、この情報を信じるならば、700mlのワイン3本に、500mlのビール1缶までならセーフか…」

などと思うかもしれませんが、あくまでもジャッジは税関がするということを忘れず、謙虚な姿勢で臨むのがよいでしょう。

こういったものは、オフィシャルの情報を頼りにするのが一番です。 税関も、わざわざ親切に、

税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。

と、言ってくれていますので、あらかじめ、買いたい品物のイメージが固まっているのであれば、出発時の時間と相談して、税関職員に聞いてしまいましょう。

出国時に、税関は通らないように思えますが、申告書を提出しないだけで、しっかり税関は通ります。

空港内の位置でいうと、出国審査場の前に、職員がいます。自動化ゲートのちょうど手前ですね。

免税店で買う予定のお酒もふくめて容量計算しよう

市内でお酒を調達する場合、免税店で購入する分を想定して、全体として税金がかからないよう注意しましょう。

免税店用に現地通貨を残しておく、という方も多いかと思いますが、ほぼ100%クレジットカードを使えますので、現地通貨は使い切っても大丈夫です。

まだカードを持っていなければ、旅行前に申し込むといいでしょう。

エポスカードなどは、年会費無料で、さらに海外旅行保険が付帯しているので、海外旅行にピッタリです。

マルイが近くにあれば最短で即日発行できますので、旅行まで時間がなくても、なんとかなるかもしれません。

私の場合は、スカイチームの上級会員になれるデルタAMEXゴールドカードをメインにしています。

免税範囲を超えたアルコール類の申告漏れは脱税と同じ

お酒とたばこは、国内での税率が高いため、海外旅行のお土産としては、ポピュラーです。

半面、関税については、あまり理解する機会もないでしょう。

免税範囲を超えたことに気づかず持ち込み、税関でトランクを開けられてから、はじめて税金がかかることに気付くケースも聞きますので、重々気をつけましょう。

税関に早くたどり着くには、出発前に自動化ゲートの利用申請をしておいたほうがいいです。

遅い便で帰国しても、最終電車に間に合うかもしれません。

ちなみに、国内線では何本買っても税金を気にする必要はありません。当たり前ですが。